A estudante Beatriz Kazama ficou uma semana sem entrar no banheiro da Universidade Mackenzie, em São Paulo, onde cursa direito. O motivo? Pichações de ódio no local. "A primeira coisa que eu senti foi medo", diz ela, que participa do Coletivo Negro Afromack. O caso, ocorrido em 2017, não foi isolado. Nos últimos anos, frases como "Gay não é gente", "Lugar de negro é no presídio" e "Feministas imundas" foram escritas nas mesmas paredes. Alunos organizaram debates, conta Beatriz. A instituição, não.

A sensação descrita pela estudante pode ser muito mais forte quando se lida com a escala e a intensidade das redes sociais. A blogueira Jéssica Ipólito, por exemplo, foi alvo em 2016 de ataques gordofóbicos, machistas e racistas por postar uma foto sem roupa. "Meio que não acaba. Eram mais de 4.000 comentários. Fui tirando prints, mas percebi que a maioria vinha de perfis fakes, e senti que ia ter mais dor de cabeça que outra coisa", afirma.

Como calar o ódio

Os desafios e propostas para enfrentar a intolerância em um Brasil dividido

Sem medo dos haters

Os casos de Jéssica e Beatriz servem de exemplo para entender quem são os alvos preferenciais do ódio no Brasil e como esses grupos são atingidos. Só na internet são, em média, cerca de mil denúncias de violações de direitos humanos por dia durante a última década. Dessas, 63% são relacionadas a expressões de ódio, das quais 28% – o segundo maior percentual, após apologia e incitação de crimes contra a vida – referem-se a racismo, seguidos de intolerância religiosa, neonazismo, xenofobia e homofobia. Dos pedidos de ajuda quando o assunto é discriminação, sete a cada dez vêm de mulheres.

Esses números foram contabilizados pela ONG Safernet e representam a soma das denúncias recebidas por eles, pelo Ministério dos Direitos Humanos e pela Polícia Federal. Entre as leituras possíveis, pode-se afirmar que, no Brasil, o ódio atinge historicamente as minorias sociais. Outro ponto a ser destacado é que esses dados podem não dar a exata dimensão do problema, pois nem todo ódio é expressado por meio de violência explícita, o que dificulta o debate sobre como enfrentá-lo na sociedade ou mesmo dentro de casa.

Precisamos entender quais são os ódios. Ódios de quem? Entendendo a origem a gente tem condição de fazer um debate honesto e propositivo de combate

Esse ódio que não salta aos olhos, que se coloca nas entrelinhas e, quando escancarado, conta com complacência social, ocorre por exemplo quando um parente envia no grupo de WhatsApp uma piada que reforça estereótipos contra grupos LGBT ou se um colega de trabalho acha que não há problema em distribuir mensagens preconceituosas sobre nordestinos em forma de meme pelas redes sociais.

"Há grupos relativamente organizados que se reúnem para produzir e disseminar conteúdos de ódio, como grupos neonazistas e fóruns anônimos (os chans), mas há também manifestações mais heterogêneas e dispersas e que ganharam mais visibilidade com a internet. A discriminação cotidiana, a injúria racial, a violência e o assédio contra mulheres, a perseguição contra trans se manifestam na internet como espelho das desigualdades da sociedade", explica a psicóloga Juliana Cunha, que trabalha junto à Safernet.

Esse movimento “não regulamentado” traz a sensação de que o ódio está mais presente, o que vai ao encontro do levantamento da Safernet. Ocorre que os mesmos dados apontam, desde 2015, uma queda no número de denúncias. Mas o que poderia ser um indício de conscientização também endossa, na visão da ONG, o agravamento do quadro: a sociedade tem aceitado com mais naturalidade o discurso de ódio, que tem sido incorporado por diferentes grupos online.

"Entendo que estamos numa guinada ultraconservadora em que as pessoas se sentem confortáveis em falar disso, em maior ou menor grau", afirma Jéssica Ipólito, que produz o site Gorda e Sapatão. A escritora, pesquisadora e ativista transfeminista Helena Vieira pensa de maneira semelhante. “Existe a reação conservadora ao avanço de minorias sociais no poder. Há mais exposição desse discurso por meio das redes sociais e aumentou nossa capacidade de identificá-lo. Mas transformamos o que nos incomoda em discurso de ódio, e nem tudo é", afirma.

O que é novo não é o ódio, mas o alcance dele

A relação entre manifestações de ódio e o "medo do outro", que tem como contexto a perda de poder ou de privilégios, é uma questão política antiga. "Esse discurso não era percebido antes porque não se discutia racismo, machismo ou homofobia. Você falava de negros, mas não tinha negros no debate", afirma o pesquisador Yuri Fracarolli, mestrando em psicologia social pela USP (Universidade de São Paulo).

"Há 500 anos, assassinatos, linchamentos, teorias racistas, enforcamentos eram feitos, e o ódio estava concretizado. A diferença é que hoje alguns de nós tomaram as penas da escrita na internet, no cinema, na TV e estamos mostrando onde está o ódio", diz Larissa Santiago, publicitária e uma das coordenadoras do Blogueiras Negras. No ar há cinco anos, o site já recebeu inúmeros ataques de ódio. Parte deles está reunida em um Tumblr criado pela própria equipe da página, em uma estratégia que visa expor os haters.

Mariana Valente, advogada e diretora do InternetLab, acredita que não é apenas o conceito de discurso de ódio que está em jogo. "A gente sempre discute liberdade de expressão a partir dos privilegiados, preocupando-se com censura, mas quase nunca pensamos que estamos falando de uma liberdade de expressão que, por conta da estrutura, essa parcela da população já tem. Falar de liberdade de expressão como uma coisa ligada a populações historicamente excluídas é novo", afirma.

Limites da liberdade

A discussão sobre quando a liberdade de expressão vira discurso de ódio pode ser percebida em casos recentes. Em janeiro de 2018, um bloco carnavalesco denominado "Porão do Dops 2018" passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo por usar em seu material de divulgação uma foto de Sérgio Paranhos Fleury, notório torturador da ditadura militar. O MP alegou que o bloco faz apologia à tortura, o que levou um integrante do grupo que organiza o evento, o Direita São Paulo, a divulgar um vídeo dizendo-se vítima de injustiça.

Em 31 de janeiro, a juíza Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, da 39ª Vara Cível, negou pedido da promotoria e permitiu que o bloco, se assim desejar, participe do Carnaval. Ela apontou o artigo 5º da Constituição Federal, que versa sobre garantias de liberdade de expressão e manifestação de pensamento, para rechaçar o que considerava “censura prévia”.

Não há direitos fundamentais absolutos. Nem o direito à vida é, e a prova disso é a legítima defesa. Quando se abusa da liberdade de expressão, espalhando o ódio e incitando à violência, isso pode trazer consequências mais graves à vida de outras pessoas

A tolerância sobre esse tipo de manifestação faz parte do estudo da cientista política Esther Solano. Ela tem trabalhado em uma pesquisa com apoiadores de Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e conta que, quando fala sobre o deputado adotar discursos de ódio contra mulheres e gays, os potenciais eleitores do pré-candidato à presidência que pertencem a esses grupos dizem que o político é “exagerado” e não faz discurso de ódio – consideram a fala dele algo “folclórica”

Esses apontamentos – a sutileza, a falsa simetria entre grupos sociais, a generalização do que é ódio e a banalização dele – expõem ainda mais a gravidade do problema. Como garantir que um conceito que não está bem definido seja adaptado e aplicado por vias legais de forma justa? Quais outros mecanismos, além do judiciário, podem ser propostos?

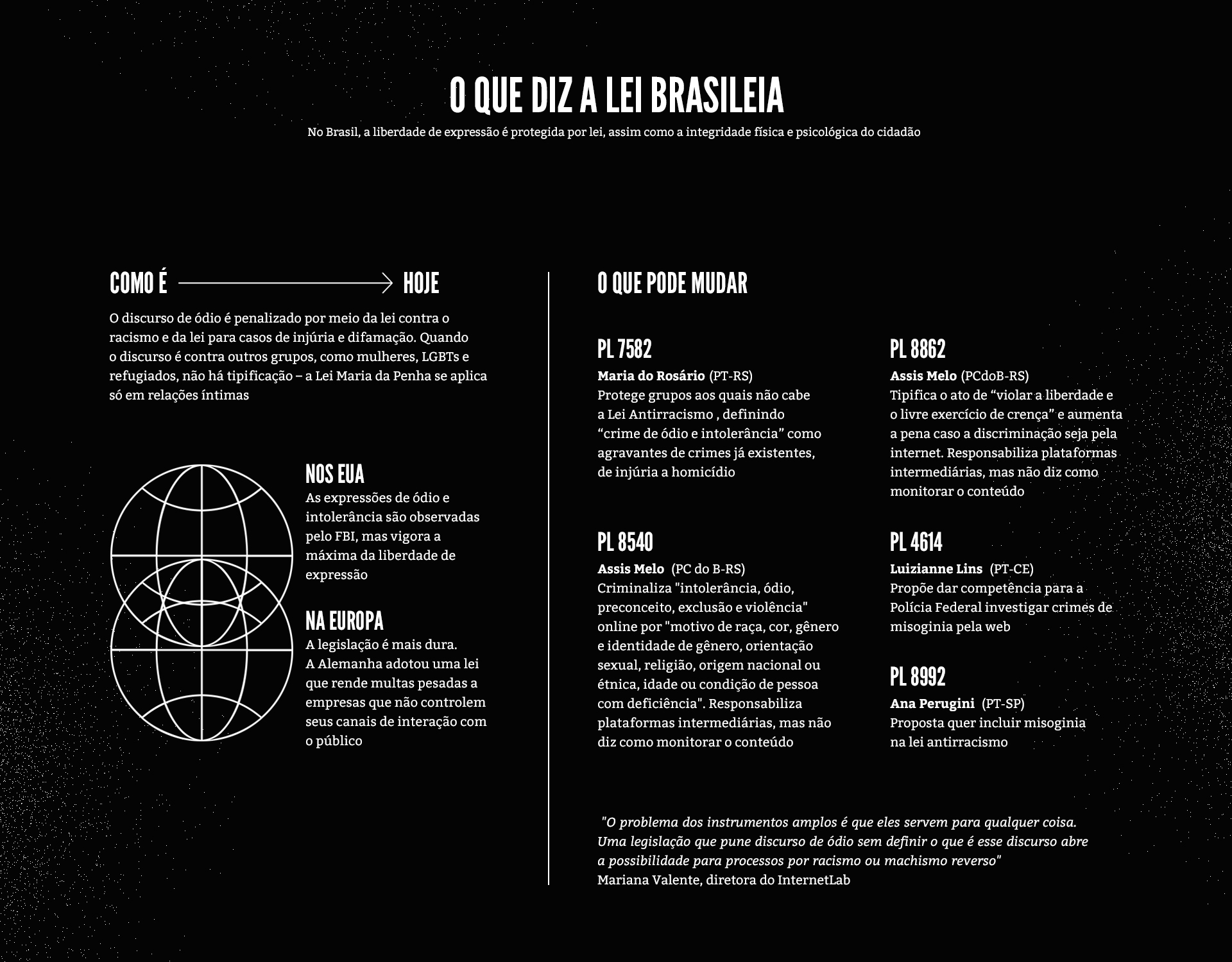

Para Francisco Brito Cruz, advogado e também diretor do InternetLab, em um país onde pessoas de grupos diferentes não têm o mesmo acesso à justiça, há sempre o risco de se fazer uma legislação "primordialmente discutida por quem quer controlar discurso", usando o tema do ódio como pretexto. "Não temos nenhum bom exemplo de lei que pune discurso – a exceção é a Lei Antirracismo, porque ela foi fruto de uma discussão da qual os negros participaram", pontua.

Mas mesmo a Lei Antirracismo, que existe desde 1989, também tem obstáculos para aplicação. Natália Néris, pesquisadora de desigualdades e identidades no InternetLab e especialista na lei, explica a questão. "Quando surgiu, ela criminalizava principalmente a conduta de discriminação [impedir alguém de acessar um local, por exemplo], que não é muito como o racismo se manifesta no Brasil. Nos anos 90, a militância negra percebeu que ela não abarcava o racismo cotidiano, que tem a ver com xingamento, que entra como injúria. Então foi criado um tipo qualificado de injúria dentro dessa lei, que é a injúria racial. Mas ela tinha um procedimento diferente, era um crime de ação privada, o que significa que a pessoa precisa ter um advogado, o que leva tempo e dinheiro. E quando as pessoas denunciavam, diziam que era racismo, mas quando chegava no juiz ele dizia que era injúria racial – e, diferentemente do crime de racismo, o de injúria prescreve. Então os casos se encerravam precocemente", afirma. Feita a ressalva, Natália ressalta a importância dessa legislação. "Hoje as condenações por racismo que se tem são por ela, que são casos de neonazismo. Ela é eficiente nesses casos. Os casos cotidianos, do dia a dia, têm outro desfecho", completa.

Mariana Valente vê a criminalização do discurso de ódio como complexa pelo mesmo motivo apontado por Cruz. "É a mobilização de um aparato que historicamente é usado para excluir. O mesmo campo progressista que está discutindo criminalização do discurso de ódio contra negros está discutindo encarceramento em massa da população negra. Então tem toda uma sutileza nisso. A questão é: a gente quer se apropriar desses instrumentos [de penalização] ou esses instrumentos reforçam uma lógica que não queremos mais?", questiona. “E quem vai ser pego é o menino de 17 anos, pardo, de Guarulhos. Nosso sistema penal funciona para penalizar quem já é muito vulnerável", completa Natália Néris.

A professora Lola Aronovich sabe bem como funcionam grupos de ódio no ambiente virtual. Ela sofre há dez anos ataques por causa do blog "Escreva Lola Escreva", onde fala de feminismo, aceitação do corpo e direitos humanos. Ela inspirou o PL 4614, que dá poder a Polícia Federal de investigar casos relacionados à misoginia na web. "O crime ser tipificado não vai resolver, mas já ajuda, porque a PF muitas vezes fala para gente que não vai investigar porque misoginia não é crime", afirma.

Maria do Rosário (PT-RS), deputada autora de um projeto que torna ódio e intolerância contra minorias não contempladas na Lei Antirracismo agravantes de crimes já existentes, diz que sua proposta atenta para a não violação de direitos. "Por isso tratamos de crimes que já existem, não criamos um novo tipo. Não queremos o discurso de ódio, mas não queremos que utilizem o combate a ele para uma censura", afirma.

Hora da contranarrativa

A youtuber Nátaly Neri, conhecida por falar de política e comportamento em seu canal “Afros e Afins”, ficou dois meses longe da internet após uma série de ataques que sofreu. Quando passou a ignorar os discursos, hackers tentaram invadir suas páginas. "Ando investindo agora meu tempo em pensar em formas de falar com as pessoas que eu sei que não necessariamente concordam comigo, mas estão abertas para um diálogo", diz ela.

Nátaly Neri é uma das influenciadoras envolvidas no SaferLab, projeto da Safernet com jovens falando sobre direitos humanos, respeito e diversidade em uma metodologia que simula um jogo, lançado no fim de janeiro. Na visão da ONG, um dos possíveis caminhos de enfrentamento do ódio está ligado à produção de contranarrativas, conteúdos que potencializam a voz de quem costuma ser silenciado, mostrando opiniões, pontos de vista. São discursos que explicam, por exemplo, por que estereótipos desumanizam, falam sobre a importância de aprender com quem vive na pele e aceitar divergências.

O projeto, que usa a hashtag #chamapraconversa, chega em um momento no qual a grande plataforma para a intolerância é a internet. Para se ter uma ideia, em 2017, 66 mil posts por semana (cerca de sete por minuto) foram reportados como discurso de ódio no Facebook, a rede social mais utilizada pelo brasileiro para falar de política.

Pode não ser o ideal, mas é o lugar onde as pessoas escolheram debater

Esther Solano também situa o Facebook, hoje, como um "espaço de formação política" no país. Ela acredita que exista um processo de desumanização na rede social, diante do anonimato e da falta do olhar como censor moral, que fortalece o discurso de ódio, fazendo com que a intolerância ganhe aplausos, compartilhamentos e, como se não bastasse, um aspecto divertido, como num "espetáculo do ódio". "Tem figuras autoritárias que manipulam e utilizam isso muito bem, que aproveitam esse ódio, porque ele é um afeto político potente", afirma.

Esse processo que a cientista política chama de manipulação é relativizado pelo marqueteiro André Torretta, da CA-Ponte – associação da consultoria brasileira Ponte com a britânica Cambridge Analytica, conhecida pela atuação na campanha de Donald Trump. Ele acredita que "o trabalho do marketing eleitoral não necessariamente é destruir alguém, mas construir". A estratégia da Cambridge Analytica é o uso de dados pessoais para moldar as propagandas políticas que cada um vê. A recente aprovação da lei que permite aos candidatos fazerem postagens patrocinadas na internet, somada à escolha do perfil de usuário que verá o material permitido pelo Facebook, ajuda bastante essa tática.

Torretta reitera que a agência na qual trabalha não foi a única a cuidar da campanha do presidente norte-americano, mas acredita que, no caso de Trump, "passaram do limite". "Não dá para dizer que aquilo foi feito da melhor maneira. Mas são os candidatos que definem as estratégias", diz ele, afirmando que não trabalharia com políticos situados em extremos ideológicos.

Pensando em extremos e nos entraves ao diálogo, a cientista política Esther Solano, junto aos professores da USP Pablo Ortellado e Marcio Moretto, vem mapeando páginas do Facebook que debatem política e têm relevância nos últimos anos. Houve muitas mudanças de 2013 para cá, como mostra acima a visualização de dados dos pesquisadores. "Nessa cartografia a gente vê que um grupo não enxerga o outro e, quando chega, a informação chega totalmente caricatural, violenta, em forma de discurso do ódio", analisa Esther.

"Na polarização, você não tem acesso ao discurso qualificado do outro lado e fica difícil estabelecer algum campo comum", acredita a advogada Mariana Valente. Apesar dos obstáculos criados pelas bolhas virtuais, ela desconfia de visões que simplesmente colocam as redes como empobrecedoras do debate. "Penso que no Facebook a estrutura do debate é diferente: eu leio uma coisa aqui, outra ali. Tem textos dialogando".

"Acho que a gente não está falando só entre a gente. Se não não teria o ódio – ele é um sinal prático de que a bolha tem furado. Claro que a gente sempre busca conteúdo que reatroalimenta as nossas convicções, mas acho que o conteúdo chega", opina Natália Néris.

A ideia é que as pessoas entendam a dignidade da vida dos outros. Porque os que defendem discurso de ódio se comunicam de uma maneira muito simples

Em seu post de ano novo, no início de janeiro, Mark Zuckerberg disse que uma de suas prioridades em 2018 é combater as manifestações de ódio. Para Francisco, estar atento à posição de empresas intermediárias de conteúdo hoje é fundamental. "Tão importante quanto a régua do Estado sobre o que é discurso de ódio é a régua de empresas como o Facebook, porque essas plataformas estão sendo responsáveis por fornecer algum tipo de acesso e participação para pessoas que não estavam no debate político", diz ele.

"As políticas das plataformas de internet são a primeira trincheira", concorda Mariana Valente. "Mas claro que se a gente tenta empurrar a responsabilidade para esses setores chegamos em outro problema: uma empresa não é um lugar onde se define o que é discurso de ódio de um jeito democrático, porque você começa a criar uma instância de poder ali".

Acho urgente fazer essa contranarrativa no campo da linguagem, porque quando uma mulher diz que Bolsonaro não é machista, estamos perdendo

A preocupação sobre essa instância de poder ganhou novos contornos com o anúncio recente de que o Facebook passará a priorizar conteúdo pessoal, em detrimento de notícias de sites e jornais. Críticos da medida dizem que isso poderia aumentar a relevância de informações falsas, justamente indo contra a ideia de combate a fake news – outro termo popular na atualidade e nem sempre bem definido, o que também gera propostas controversas sobre como enfrentá-lo – que a plataforma tem pregado.

"Para mim, uma das maiores características das fake news é que elas são ferramentas de ataque informativo. A polarização política também está construída com base no ódio. O ódio estruturante aflora no período eleitoral com torcidas mesmo. Tem momentos em que a política não se vê como uma questão de embate programático de ideias, mas uma guerra moralista", reflete Esther Solano.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.